作 り 手 訪 問

作 り 手 訪 問

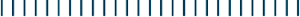

「うちの稲、貧弱でしょ。」

圃場へ案内してくださった福田さんが開口いちばん、こうおっしゃった。たしかに、まわりの圃場の稲と比べると、福田さんの圃場の稲はみどりの色が薄い。そして、稲はビックリするほど細いし、生え方もまばらだ。これには、わけがある。

まず、自然循環型の農法に取り組む福田さんは農薬や化学肥料を全く使ってない。稲は植えた直後に窒素を散布すると茎が太くなり、みどりの色が濃くなる。しかし、福田さんの考えは違う。「稲は本来、圃場やその周辺でとれたものを欲しがる」というのだ。だから、福田さんは畦の草を刈っては、田に放り込むのだそうだ。青い草はケイ酸という成分が多く稲の茎を太くするチカラがある。干すとその効力は失われる。8月中旬ころ、福田さんは草刈りに忙しくなる。せっせと草を刈り、田に刈ったばかりの草を放り込むためだ。そうすることで、稲刈りのころになると、青草(ケイ酸)がよく効いて、立派な太い茎の稲に育つそうだ。そして、生え方がまばらに見えるのは、間隔を充分にとって植えているのと、たくさんの苗を植えないで2〜3本くらいを植えているからだ。そうすることで風通しがよく、病気になりにくいそうだ。そして、収穫量は減るが良い米ができるという。

さらに、福田さんの圃場は水の色が他の圃場とは違う。なぜか、水が濁っているのだ。それは圃場を消毒しないからだそうだ。他の圃場は水が澄んでいる。除草剤を使うと草が生えないから、水がキレイのだ。一見キレイな方が良さそうだが、草が生えないと、草に集まる虫も寄ってこない。「水がすべて。水がダメだとモノができない」それが、福田さんの信念だ。ちなみに、福田さんが自然循環型の農法をやりだしてから、周辺には蛍が帰ってきたという。

「今はこんなに貧弱だけど、秋になると、ヨソの稲に負けないほどに育っているよ。」と、笑う福田さん。ぜひ、そのころに再訪し育ち具合を見たいものだ。

向かって右側が福田さんの圃場。たしかに、まわりとは違う。ある意味貧弱だ。

福田さんの圃場では約26cm間隔で2〜3本ずつ苗を植えている。風通しが良く管理がしやすいそうだ。

周辺の他の圃場では約16cm間隔で6本ほどの苗を植えるのが普通だそうだ。

圃場の水を入れた6月ころからカブトエビが発生する。微生物や昆虫は動き回ることで遮光し稲の生育を助けてくれるから、共存共栄することが大切だと福田さんは考えている。

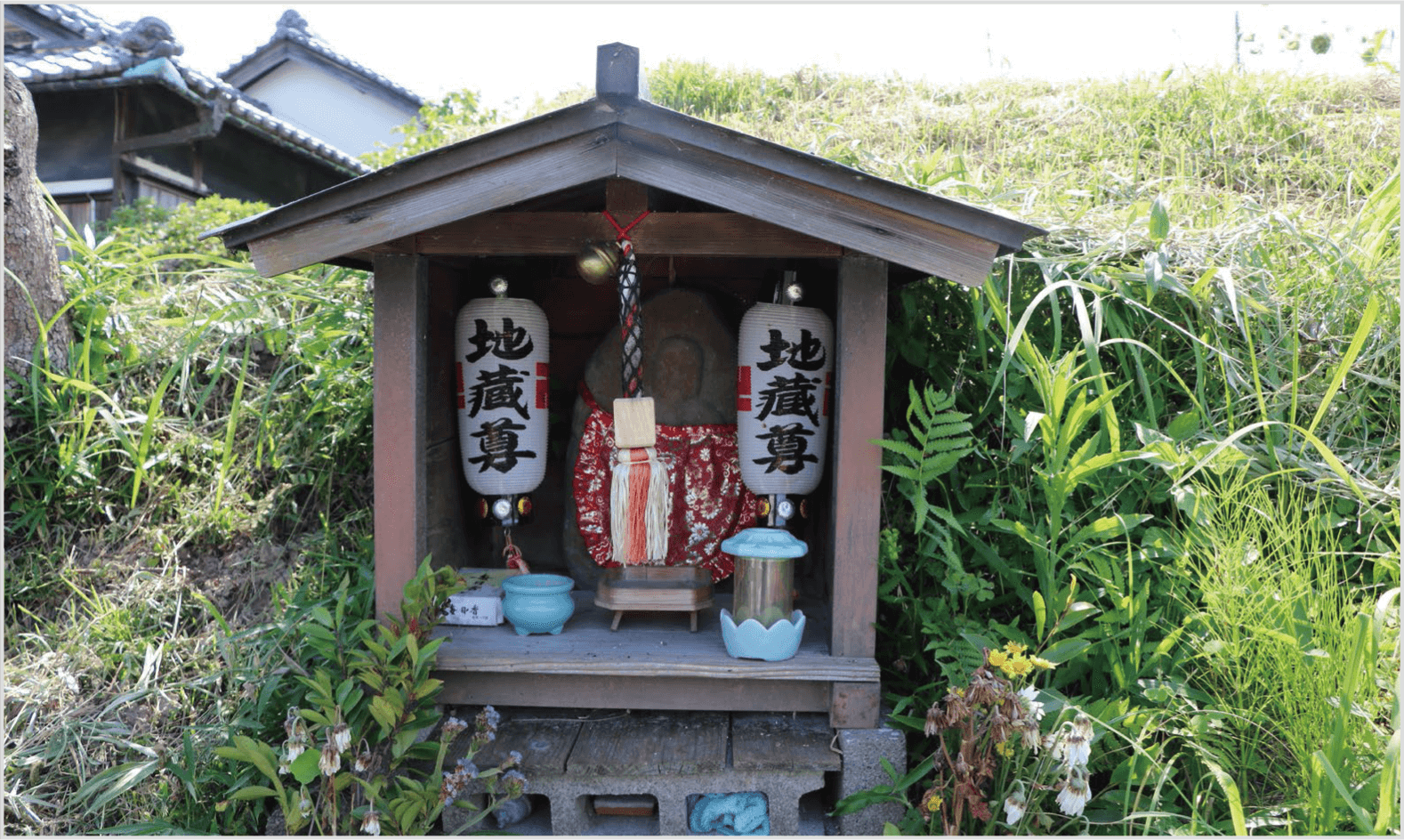

福田さんが子どものころからあるお地蔵さん。集落やそこに住む子どもたちを守ってくれていると言われ、ときにはお菓子やお花をお供えする。

[JAS有機栽培和歌山県岩出市産きぬむすめ]

子を想う親の気持ちで作る福田さん米

たんぼはもちろん畦周辺まで、お米が育ちやすい環境を作る福田さん。「最後は愛情だ!」と、子を想う親のような気持ちでお米を育てています。噛みしめるとじっくり甘く、粘りがあるのにすっきり淡い食感です。

生産者:福田さん夫婦

![]()